Interessante Fachtexte und Fragestellungen

1. faghæftet for faget tysk

In diesem Semester mussten wir viel mit dem Faghæfte arbeiten, was mich positiv herausgefordert hat und mir einen guten Einblick in die Welt des Deutschlehrers gegeben hat.

In dieser Broschüre sind folgende wichtige Aspekte und Anforderungen zusammengefasst:

- Ziele des Faches

- Kompetenzen und Fertigkeiten

- Erwartungen an die dänische Grundschule in Bezug auf Deutsch und auch an den Deutschlehrer

- Fælles Mål

- Anweisungen, welche Kompetenzen man in seiner Unterrichtsplanung berücksichtigen sollte/muss

- wichtige Bedingungen, um den Unterricht gut zu planen und durchzuführen

Im Kapitel 4 des Faghæfte wird man über die Kompetenz- und Fertigkeitsbereiche im Fremdsprachenunterricht aufgeklärt.

Das Auseinandersetzen mit den Kompetenz- und Fertigkeitsbereichen hat mir einen besseren Einblick in das Sprachenlernen gegeben. Das intensive Beschäftigen mit dem Faghæfte und Fælles Mål hat mich positiv herausgefordert in meinem Verständnis für die Rolle des Faches Deutsch an dänischen Grundschulen zu wachsen und infolge dessen meine Rolle als Deutschlehrerin besser zu verstehen. Dementsprechend fühle ich mich besser befähigt meinen Unterricht zielgerechter zu planen, um einerseits den Anforderungen gerechter zu werden, aber auch den Schülern zu helfen in den verschiedenen Kompetenz- und Fertigkeitsbereichen zu wachsen.

Wichtige Begriffe und Chunks:

Kompetenz- und die dazugehörigen Fertigkeitsbereiche zusammengefasst

1. mündliche Kompetenz

zugehörige Fertigkeiten:

- Hörverstehen üben

- ein Gespräch führen können

- eine Präsentation machen

- sprachlicher Fokus

2. schriftliche Kompetenz

zugehörige Fertigkeiten:

- Lesen

- Schreiben

- Texte und Medien

- sprachlicher Fokus und Rechtschreibung

3. Kultur und Gesellschaft

zugehörige Fertigkeiten:

- Im Verständnis für eine andere Kultur wachsen

- sich mit einer anderen Kultur auseinandersetzen und in der interkulturellen Kompetenz wachsen

- Deutsch als einen Zugang zur Welt verstehen lernen

4. Chunks und Hilfssätze sind wichtige Hilfestellungen beim Produzieren und Gebrauchen der Sprache

5. Feedback und Feed-forward sind ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts, weil dadurch die sprachliche Entwicklung beschleunigt wird. Ohne Feedback würde die kommunikative Kompetenz zum Stillstand kommen.

2. DaF Basiswissen SCHREIBEN

Schreiben in der Fremdsprache wird oft als sehr viel schwieriger empfunden als Sprechen. Es erfordert durch die zeitversetzte Kommunikation ein hohes Maß an Planung und Eindeutigkeit. Außerdem ist die Fehlertoleranz beim Schreiben niedriger als beim Sprechen. Auch im Vergleich zum Leseverstehen gibt es eine weitere Herausforderung: während beim Lesen unbekannte Wörter aus dem Kontext erschlossen werden können, braucht man beim Schreiben den nötigen Wortschatz. (S. 35)

Gerade weil Schreiben angstbesetzt ist und eine Herausforderung darstellt, aber auch wegen der (unter Chunks) genannten Vorteile, ist es besonders wichtig, von Anfang an zu schreiben. WICHTIG hierbei: einen entspannten Umgang mit Fehlern. Fehler sind nicht dramatisch, sondern ein Ausdruck dafür, dass man versucht etwas auszudrücken. Sie sind unumgänglich und zum Lernen notwendig. (S. 36)

Phasen des Schreibprozesses:

1. Aktivitäten zur Vorentlastung (S. 37-41):

- Assoziogramm

- Clustern

- 5 Sinne

- Monitor

- W-Fragen

- Rücken-Schreiben

2. Schreibaktivität können beispielsweise sein (S. 41-46):

- Wörter würfeln

- Postkarten

- Lücken füllen

- biographisches Schreiben

- Alltagsgegenstände mit Bedeutung

- schriftliches Interview

- Gedichte ( (ABC Gedichte, Parallelgedichte,...)

3. Nachbereitung (S. 47):

- Texte überarbeiten lassen

- mit Lernpartner austauschen

- Evaluierung

- vorlesen (freiwillig)

- Würdigung durch den Lehrer

Wichtige Begriffe und Chunks:

Schreiben soll als eine Zielfertigkeit verstanden werden. Die sprachliche Handlung steht beim Schreiben von Briefen, E-mails, Postkarten, Berichten, Geschichten im Fokus.

Schreiben...

- bietet Anlass zu Reflektionen

- hat einen hohen Behaltenseffekt

- Bewusstmachung von Strukturen

- lernintensives Medium

- schreiben können = erfolgreich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, besonders im beruflichen Bereich

Vorentlastung: Schreiben ist komplex und oft angstbesetzt. Deswegen ist eine gute Vorentlastung wichtig. Die Schüler sollen sich mit dem Thema vertraut machen - sich inhaltlich einstimmen und ihr Weltwissen aktivieren. Auch eine Sammlung des relevanten Wortschatzes (ggf. durch den Lehrer) ist wichtig, was als Rohmaterial für die Schreibaktivität dient.

3. DaF Basiswissen LESEN

Beim Lesen in der Fremdsprache kommt es durch unbekannten Wortschatz und neue Strukturen zu Problemen - der Leseprozess funktioniert nicht so automatisch wie in der Muttersprache.

Phasen des Lesens:

1. vor dem Lesen:

Lesen sollte immer im Kontext stattfinden. Die Vorbereitung auf den Lesetext ist von großer Bedeutung. Spielerische Aktivitäten zur Vorentlastung machen Spaß und nehmen den Schülern den Stress. Es hilft den Schülern sich auf den Kontext zu konzentrieren und nicht auf einzelne Wörter.

Wie? Beginne vor dem Lesen mit Bildern, Gegenständen, Pantomime oder hypothetische Fragen zum Text

Beispiele für spielerische Vorentlastungen (S.53):

- Überraschungspaket mit einem Gegenstand, der zum Text passt

- Sonne und Mond - die Klasse wird in 2 Gruppen geteilt, der Lehrer macht Statements und die Schüler sind dafür oder dagegen

- Fragen an den Text 1 - die Schüler stellen Fragen zum Text und der Lehrer antwortet mit Ja oder Nein

- Fragen an den Text 2 - der Lehrer sagt den Schülern, was das Thema des Textes ist, worauf die Schüler Fragen an den Text formulieren. Nach dem Lesen wird kontrolliert, ob die Fragen passen.

2. während des Lesens

Einen Text zu lesen und seinen Inhalt zu verstehen ist immer eine Wechselwirkung zwischen dem Vorwissen des Lesenden zum Thema und dem eigentlichen Textinhalt. Aufgrund seines Vorwissens bildet der Lesende Hypothesen, die während des Lesens korrigiert oder bestätigt werden. Wichtig ist, dass man weiß warum man einen Text liest, weswegen Aufgabenstellungen zum Text Sinn machen.

(siehe unten Lesestile)

3. nach dem Lesen

Das Lesen von Texten führt meistens auch zu einem neuen Wortschatz. Damit dieser im Gedächnis bleibt, sollte man nach dem Lesen sinnvolle Aufgaben stellen, mit denen das Vokabular im Kontext verarbeitet werden kann. Vom Lesen zum Schreiben oder Sprechen.

Beispiele Schreiben:

- Leserbrief

- Blogeintrag

- Zusammenfassung

- Bericht

Beispiele Sprechen:

- Interview mit Hauptperson des Textes

- Umfrage zum Thema in der Klasse

- Radiosendung

- Werbespot

Wichtige Begriffe und Chunks:

- authentische Texte sind z.B. Anzeigen, Werbung, Informationstafeln und Schilder, Informationsbroschüren und Antragsformulare. Das Ziel des Unterrichts sollte von Anfang an das Verstehen solcher Texte sein. Auf diese Weise werden die Lernenden auf das Leben in der fremden Sprachumgebung am besten vorbereitet.

- Phasen des Lesens (siehe oben)

- Lesestile:

- orientiertes Lesen z.B. die Überschriften in einer Zeitung

- kursorisch/globales Lesen: man sucht nach wesentlichen Informationen und Schlüsselbegriffe

- selektives/suchendes Lesen: man sucht nach ganz bestimmten Informationen, wie z.B. eine Zahl, einen Namen usw.

- Wort für Wort/detailliertes Lesen: alle Informationen sind wichtig

4. DaF Basiswissen SPRECHEN

Freies Sprechen lernt man nur durch freies Sprechen - der Sprechanteil der Schüler sollte im Unterricht also hoch sein. Es ist wichtig den Schülern näher zu bringen, wie Muttersprachler sprechen würden, damit die Schüler eine authentische Kommunikation lernen - also neben dem verbalen Stil auch Gesprächsstrukturen und Feedbacksignale anzuwenden.

Das Lernen in Szenarien ist von Vorteil, weil es die freie Sprachproduktion erleichtern kann, wenn die Schüler sich in eine Rolle einleben können. Generell ist es wichtig abwechslungsreiche Sprechaktivitäten anzubieten, damit die Schüler motiviert bleiben und für jeden was dabei ist.

Es ist wichtig den freien Sprachfluss der Schüler nicht durch Korrektur zu stören. Das kann demotivierend sein.

Aktivitäten, die das Sprechen ankurbeln (S. 17.19-21):

1. Skelett-Dialoge: Jeder Dialogteil steht auf einen streifen Papier in der richtigen Reihenfolge. Die Schüler üben den Dialog und drehen die Replikken um, die sie schon können. Auf diese Weise üben sie das Sprechen durch lesen bis hin zum freien Sprechen

2. Rumpfdialoge: Je 2 Schüler bekommen zwei Wörter/Sätze/Chunks. Sie sollen einen Dialog entwickeln, in dem die Wörter/Chunks vorkommen. Sie sollen auch Gesprächsphrasen beachten und eine Begrüßung und Verabschiedung einbauen.

3. Nonstop-Talking: Es ist eine gute Übung, bei der das monologische Sprechen geübt wird. Hier geht es besonders um den Redefluss. 10 Wörter stehen an der Tafel, die verdeckt werden und Zahlen von 1-10 zugeordnet sind. Die Schüler stehen in Paaren - einer ist Sprecher, der andere Zuhörer. A sagt eine Zahl und bekommt das zugeordnete Wort. A muss jetzt eine Minute lang über dieses Wort reden. B hört zu und übt sich darin Feedbacksignale zu verwenden.

4. Szenenketten: Sprechsituationen werden an der Tafel gesammelt. A sagt z.B. "10 Brötchen bitte", B muss das erfassen und sagen, dass diese Wendung beim Bäcker gebraucht wird. B reagiert dann mit einer Gegenantwort z.B. "Darf es sonst noch was sein?" Und so geht es weiter.

5. Szenarien: Sind typische aufeinanderfolgende Handlungsmuster. Ihre Beherrschung ist essenziell, wenn man lernen will in einer Sprache den richtigen Ton zu treffen. Szenarien beinhalten die Verwendung von bestimmten Redemitteln, welche in verschiedenen Situationen gebraucht werden.

z.B.:

Können Sie mir bitte...

... den Zucker reichen?

... das Fenster öffnen?

... die nächste Zugverbindung nach Mainz geben?

... sagen, wo ein Postkasten ist?

... bis morgen einen Aufsatz schreiben?

Mit Szenarien lernt man im Kontext einer bestimmten Situation, Wortschatz und Strukturen werden also nie isoliert gelernt. Die Sprachverwendung ist authentisch, die Schüler lernen so zu sprechen, wie das auch Muttersprachler in dieser Situation tun würden.

Wichtige Begriffe und Chunks:

- Behaltensleistung:

Wir behalten:

- 10% von dem, was wir lesen

- 20% von dem, was wir hören

- 30% von dem, was wir sehen

- 70% von dem, was wir selber sagen !!!!

- 90% von dem, was wir selber tun

- Gesprächsstrukturen

Strukturieren eines Gesprächsverlaufs, die neue Gesprächsphasen einleiten und die Beziehungsebene der Gesprächspartner klären- "Wie stehen wir zueinander?"

Beispiele:

- Formulierungen zur Gesprächseinleitung, wie z.B. "Entschuldigen Sie bitte. haben Sie mal eine Minute?"

- Formulierungen zum Themenwechsel, wie z.B. "Das finde ich auch sehr interessant, aber..."

- Formulierungen zur Beendung eines Gesprächs, wie z.B. "Na gut, dann..."

- Feedbacksignale

Sind Rückmeldungen des Gesprächspartners und damit wichtig für das Funktionieren der Kommunikation. Sie zeigen, dass man zuhört, senden aber auch Signale, die das Gespräch beeinflussen können, wenn man z.B. einen Sprecherwechsel vornehmen möchte. Feedbacksignale zeigen beispielsweise Interesse, Zustimmung oder Erstaunen, wie z.B. "Ach", "Oh", "ja", "Jaja", "Hm"

5. Fagdidaktik i sprogfaget Kap. 5 (Abschnitt 4 & 5)

Es ist wichtig im Unterricht mit Wortschatz zu arbeiten. Ein gut strukturierter und balancierter Fremdsprachenunterricht besteht aus vier zusammenhängenden Herangehensweisen:

1. Bedeutungsbasierter Input

Bei diesem Input handelt es um extensives Lesen und Hörverstehen mit Fokus auf Inhalt und Hauptbotschaft des gelesten Textes. Hierbei eignen sich die Schüler den Wortschatz durch lesen und hören an. Handelt es sich jedoch um einen Text, bei dem die Schüler die meisten Wörter nicht kennen, verschiebt sich der Fokus von Inhalt und Hauptbotschaft des Textes zu Wortschatztraining, was den Übungstyp verändert -> von bedeutungsbasierter Input zu Sprachfokussiertes Lernen (Punkt 3).

2. Bedeutungsfokussierter Output

Das sind kommunikative Aktivitäten, wobei die Schüler Wörter schriftlich und mündlich produzieren sollen

3. Sprachfokussiertes Lernen

Hierbei wird systematisch und direkt mit dem Erlernen von spezifischen Wörtern und Wendungen durch verschiedene Wortschatzübungen gearbeitet.

4. Eine fließende Sprache in Entwicklung

Hierbei handelt es sich um Übungen, die den Schülern helfen sollen, den Wortschatz zu automatisieren, so dass sie den Wortschatz bei rezeptiven und produktiven Aktivitäten aktivieren können

Im Fremdsprachenunterricht kann man Wortschatztraining mithilfe von direkten und indirekten Methoden durchführen.

Indirekt:

Bei indirekten Übungen werden neue Wörter durch Aktivitäten gelernt, bei denen der Fokus nicht direkt auf typische Wortschatzübungen liegt, sondern das Erlernen neuer Wörter ein Nebenprodukt der Übungen sind.

Direkt:

Sind Übungen, bei denen direkt der Wortschatz trainiert wird. Die Schüler sollen sich neue Wörter aneignen und schon bekannte Wörter wiederholen, so dass diese bei Bedarf schneller abgerufen werden können.

Welche Möglichkeiten gibt es online systematisch mit Wortschatz zu arbeiten?

1. Lextutor: ist eine Webpage für Schüler, Lehrer und Forscher in Englisch und Französisch. Auf der Webpage ist es möglich, das Wissen der Schüler über hochfrequenten Wörter zu testen. Es gibt verschiedene Übungen, die zur Erweiterung des Wortschatzes beitragen.

2. Quizlet: mit diesem Programm können Wörter und Wendungen mithilfe von Wortlisten geübt werden, die man selbst erstellt hat oder die andere Benutzer zur Verfügung gestellt haben. Es gibt sechs verschiedenen Aktivitäten mit denen man Wortschatz üben kann.

- Karten

- Lernen

- Buchstabieren

- Test

- Verteilen

- Rennen

Wichtige Begriffe und Chunks:

Wie kann man Schüler motivieren selbst Wortschatz zu trainieren, sich selbstständig und bewusst mit neuen Wörtern auseinander zu setzen?

1. Strategien mit unbekannten Wortschatz:

- Errate das Wort aus dem Kontext heraus

- Errate das Wort, indem du das zusammengesetzte Wort analysierst

- Benutze Wörterbücher

- Frag deinen Lehrer oder Mitschüler um Hilfe

2. Strategien, um sich Wörter leichter zu merken:

- Verbinde verwandte Wörter oder Gegensätze miteinander

- Führe ein Notizbuch, in dem du neue Wörter notierst

- Wortschatzkartei anlegen

- Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Buchstabieren des Wortes

- Verbinde Wörter mit einem Erlebnis, dass du gehabt hast oder male dir ein inneres Bild, wenn du an ein bestimmtes Wort denkst

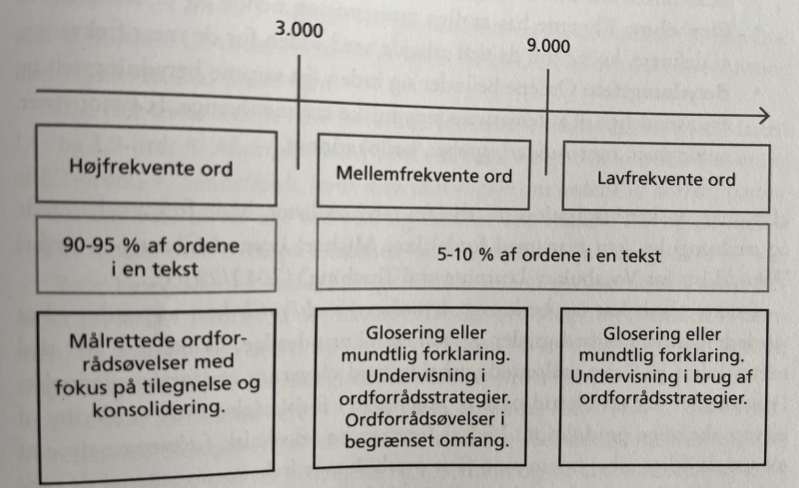

3. Hochfrequenz-Wörter sind circa 2000-3000 Wörter, die häufig in Sätzen und im Sprachgebrauch vorkommen. Das Wortschatztraining sollte im Unterricht so gestaltet werden, dass die Aufmerksamkeit auf hochfrequente Wörter gelenkt wird, welche durch verschiedene Übungen und Aktivitäten oft wiederholt werden. Das gibt den Schülern mehr Selbstvertrauen, wenn sie die Sprache rezeptiv und produktiv anwenden sollen.

Opret din egen hjemmeside med Webador